福建工程学院师生组成的“烟台山环境营造工作坊”,积极参与“温暖的街区”共建公益计划。他们在建筑模型的微观视角里,发现社区活化的可能——

边角微改造,温暖了街区

□本报记者 树红霞

福建工程学院教师徐伟和肖翊带领学生进行实地调研。

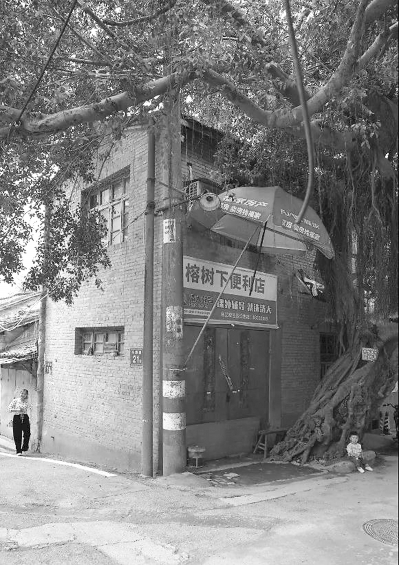

改造前的榕树下便利店

改造后的榕树下便利店 (受访者供图)

百年烟台山,是福州历史文化街区,承载着几代人的记忆。如何在保护与利用之间找到平衡点?用微改造撬动新活力,是一个可行的方案。

福建工程学院教师徐伟和肖翊带领学生成立的“烟台山环境营造工作坊”,积极参与仓山区牵头实施的“温暖的街区”共建公益计划。虽然他们的教学研究设计大都仅限于方案与模型,但却在建筑模型的微观视角里,发现了社区活化的可能,并努力从另一个维度让边界与转角空间更温暖。

希望平常的角落也能被关注

在“温暖的街区”共建公益计划中,乐群路上福州高级中学前的榕树下便利店作为一个样本被重新设计,融入新的功用。

负责微改造的建筑师肖翊曾是福州高级中学学子,他希望通过便利店来探讨公共建筑所能承担的社会功能。

谈及为何选择烟台山作为教学设计案例,肖翊将其归因于心中厚重的情结。

“2005—2008年,我在福州高级中学就读。记忆中,那时烟台山是一个很安静的区域,有小巷子、大榕树和老洋房,跟当时紧张的高中学习形成强烈反差,是一种难得的慢生活步调。”他说,如今的榕树下便利店不止于传统售货,还是包裹与外卖集中站,学生来领取时会造成门前交通拥堵。

微改造,该从何做起?基于便利店这一功能转变,肖翊试着按复合型商店模式进行多样重组。其中,在商店内装上弧形的可更新货架,再把便利店一半的面积退让给外面马路,并与门口大榕树形成另一个弧形,构建一个圆形的公共空间,让便利店、学生和周边居民都能从中找到获得感。

在肖翊手上,类似这样注重细节改变的社区营造案例还有不少。比如,2014年,他在福建省建筑设计研究院任职时,曾带建筑系学生从小处入手,到闽侯县荆溪镇关中村做过乡村环境营造研究设计;2018年,他从米兰理工大学留学回国到福建工程学院任教,以福州上下杭龙岭顶社区为研究对象,发起成立“野生建筑工作坊”学术团队。

正是有了这些探索,由福州市仓山区人民政府主办的“温暖的街区”共建公益计划启动之时,肖翊和徐伟老师一起带学生们以烟台山为研究对象,做一个平行于实际街区改造的纸上社区营造的可能性讨论。

肖翊告诉记者,他从建筑师的视角回应烟台山的公共环境问题,试图捕捉城市更新的需求动量,重新调试空间的配置与边界,希望呈现出为民众营造善意的在地环境,更期盼平常的角落能被关注。

老街区文化融合新生活方式

为了把老街区文化与新生活方式有机融合,肖翊和徐伟带领学生成立7个小组,选取便利店、转角围墙、书店、公园等7个同学们感兴趣的地点,以边界与转角为切入点,对其改造,以改善社区公共生活品质。

“我们以空间为基础,将环境要素融入其中发生联系,形成既能解决现实问题又能成为日常故事发生的场景。”肖翊说,建筑、社区和人之间的关系,应该是一种相互陪伴的友情,可以激发对生活的热情和对未来的期待。

7个小组从兴趣出发观察有趣的地点,以问题为导向,试图在创造一个公共环境的同时解决现实问题。这当中,因为学生项彦凯设计的榕树下便利店与肖翊所做的真实项目属于同一个地点的提案,让他感到更新奇。“项彦凯从一个与我截然不同的态度介入地块,讨论在法国领事馆旧址周边如何以当代的方式与历史要素结合。他以法国领事馆拱廊为原型创造了四面挑拱的结构形式,利用地形变化作为电动车临时停放点,缓解狭窄街道上交通空间的压力,让街道生活更具活力。同时,整合公共空间与景观要素,让人轻松自在地进入,且以新的角度去观察重要的历史建筑和大榕树这样的在地标志。”

“我所做的方案位于烟台山的法国领事馆处,当初去基地调研时发现,虽然它是烟台山的标志性建筑物,但外围已被私自搭建的小商铺包围。再加上高大的榕树遮挡,在乐群路上只能看到这栋老房子三层的一部分。”项彦凯的第一个设计策略正是从释放法国领事馆出发,先整理周边散乱的商铺。

在参与中提升社区活化方案

“烟台山环境营造工作坊”是把学校的实验性话语推向社会的一次尝试,虽说是未落地的方案和模型展示,但给市民带来的反响是积极的。

“我们以往教学上很多设计课题的设定,都会在某种程度以真实地块为背景,讨论场地的期待和人的需求,希望建筑语言的介入对城市环境或人群都是有真实意义的。”徐伟说,通过自下而上地发现问题,自定设计任务和目标,以专业角度回应城市发展和变迁。

转角庭院的设计就是一个很好的例证。设计者邓兴炜和潘彬彬在烟台山闲逛时,看到两辆摩托车在转角处撞在了一起。起初,他们并没有太在意,以为只是车速过快造成的。但没多久,又一起车祸发生,于是他们便开始注意到这个转角,思考怎样采用建筑的操作手法来缓解。

“我们的设计就是为了解决槐荫里三岔路口中频繁出现的交通问题,通过释放出一个缓冲空间来打开骑行者视野,并且创造人停留的空间,使骑行者有意识地自觉放慢速度骑行,从而减少交通事故问题。”潘彬彬说。

这些具体的设计,既有小尺度的实验,也有大尺度的尝试。“如果‘烟台山环境营造工作坊’的节点改造是我们基于小尺度的思考,那么2015年我带的那一届毕业设计,就在区块尺度上讨论烟台山城市更新问题。”徐伟举例说,他们讨论了烟台山公园边界的新生问题,提出一种满足都市健身需求的“运动之环”方案,希望将烟台山的边界修复成一个具有运动意义的环状地带。

“只有让学生更多地关注和参与社区营造,才能更好地对公共空间提出提升和解决方案。”徐伟说,对应都市年轻人的休闲问题,他还提出了“树荫下的城市阅览室”“基于社区感的老人儿童之家”“城市新聚居生活”等多个提案。

http://fjrb.fjsen.com/fjrb/html/2020-06/19/content_1264566.htm